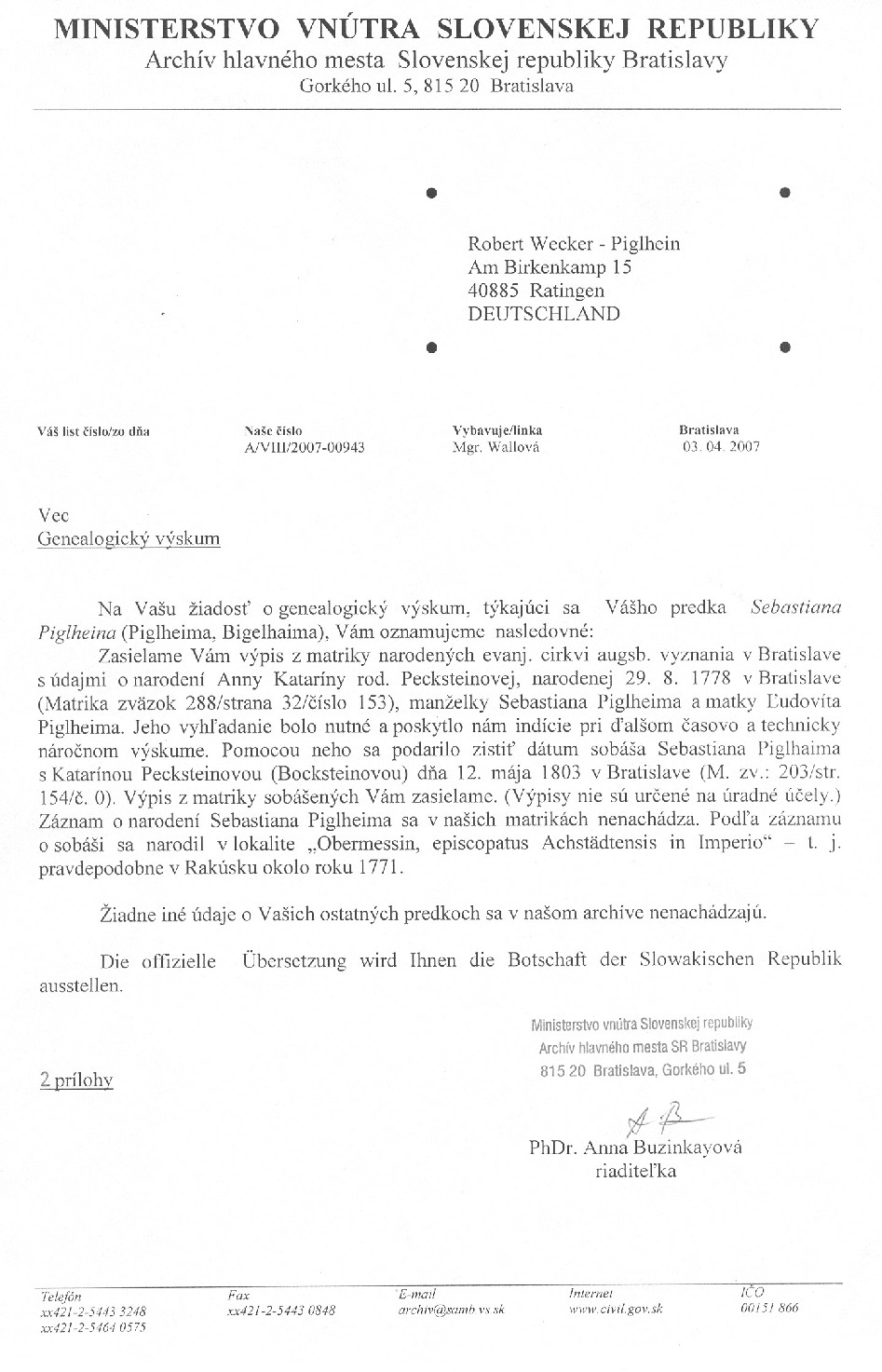

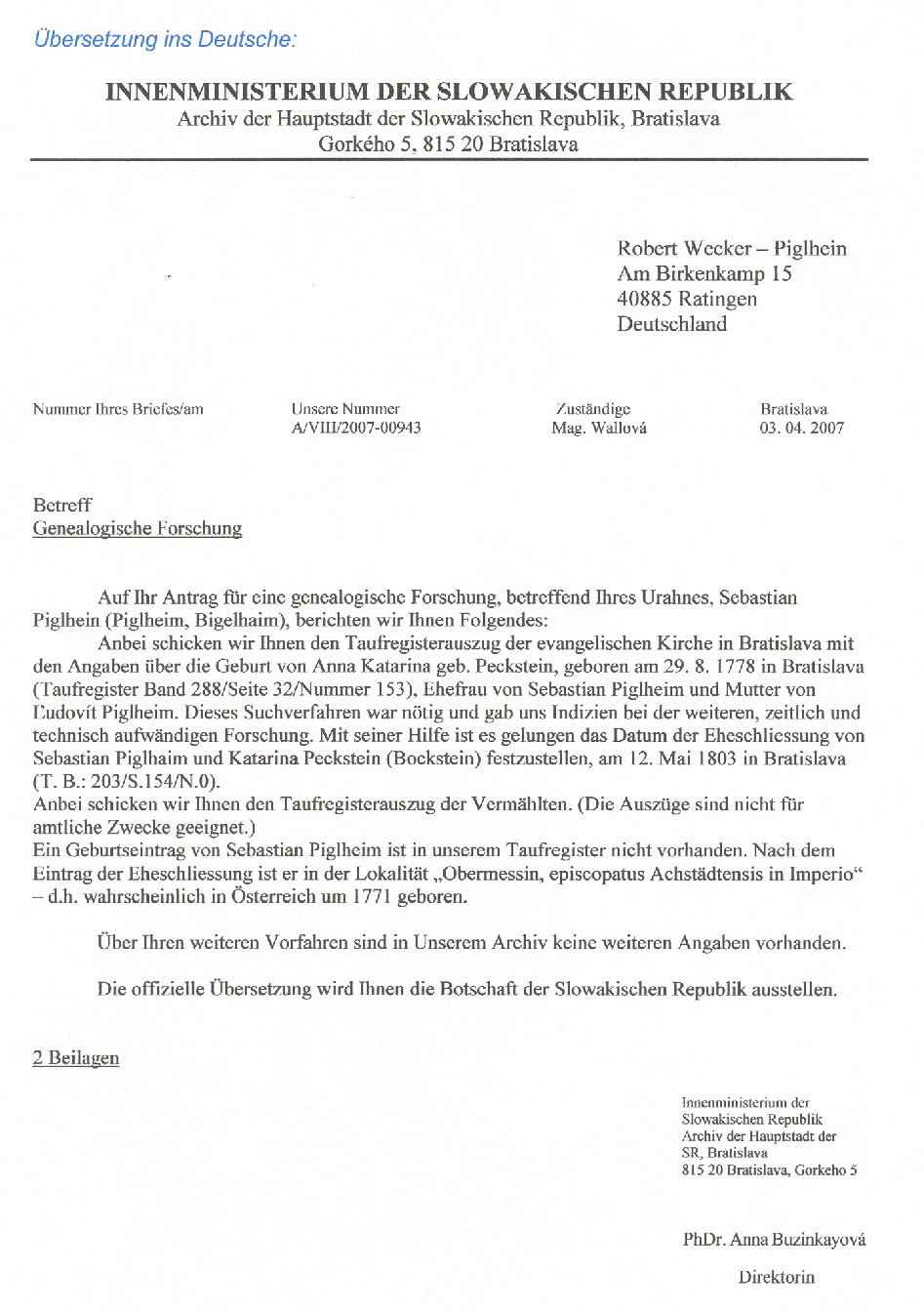

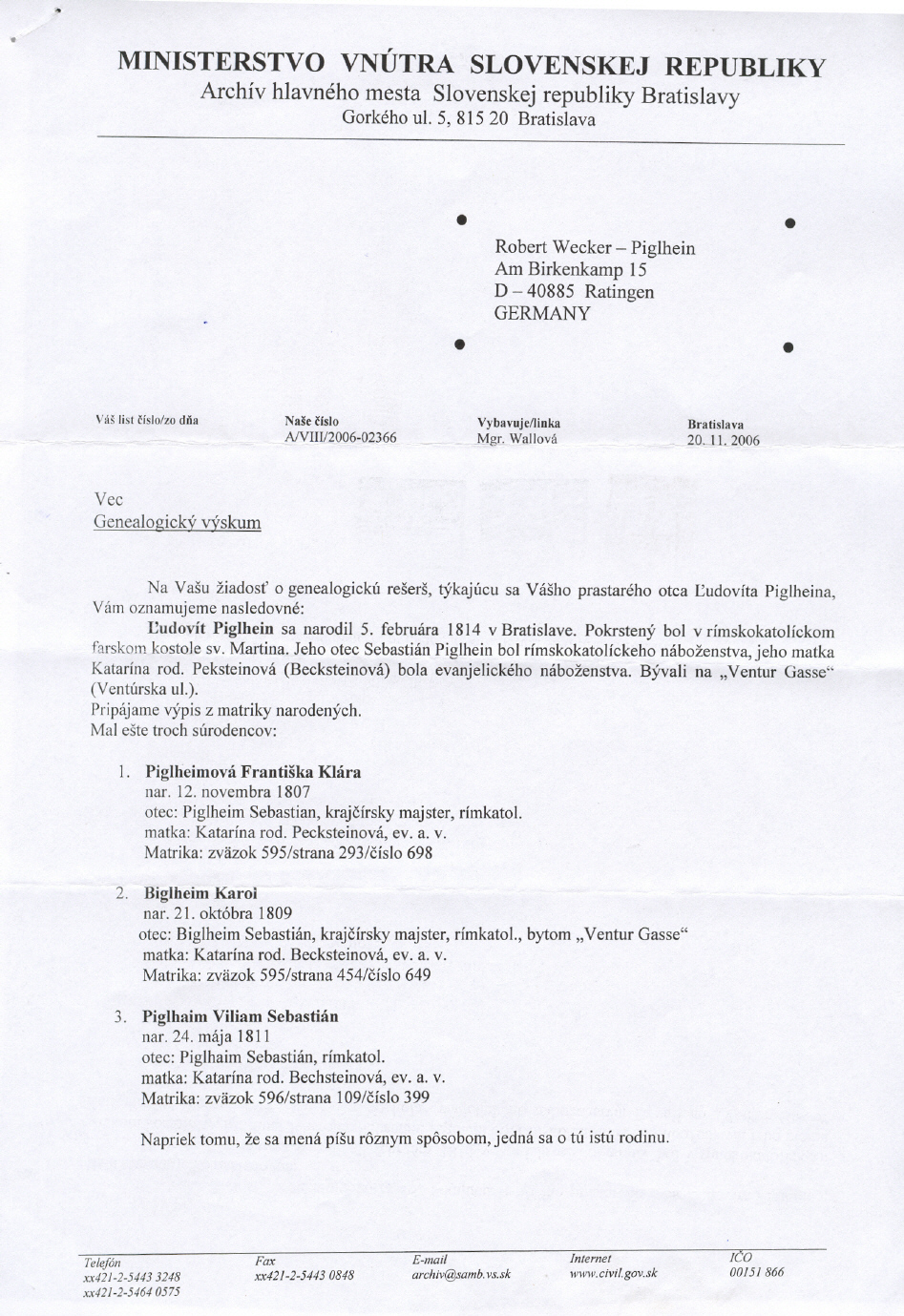

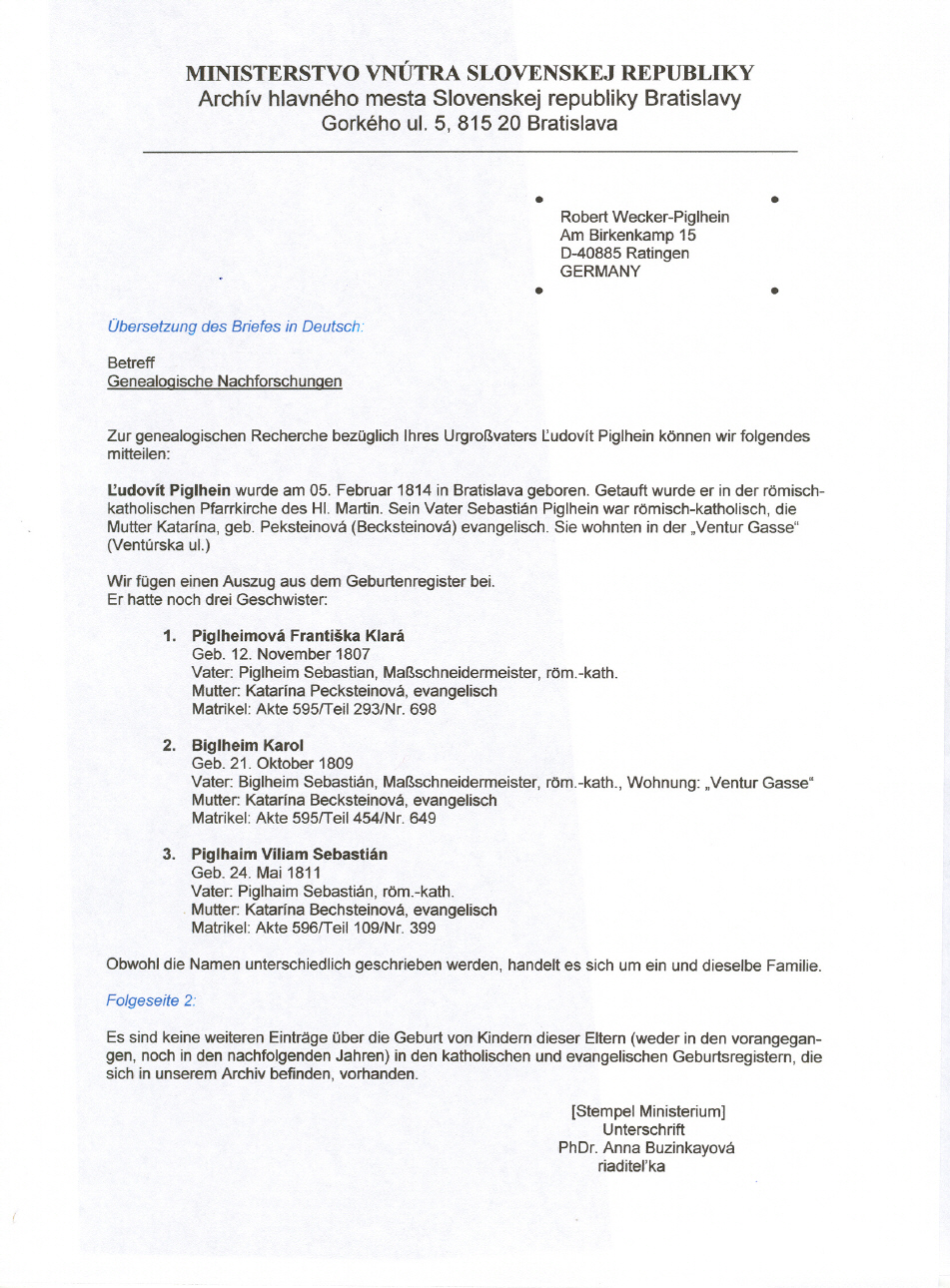

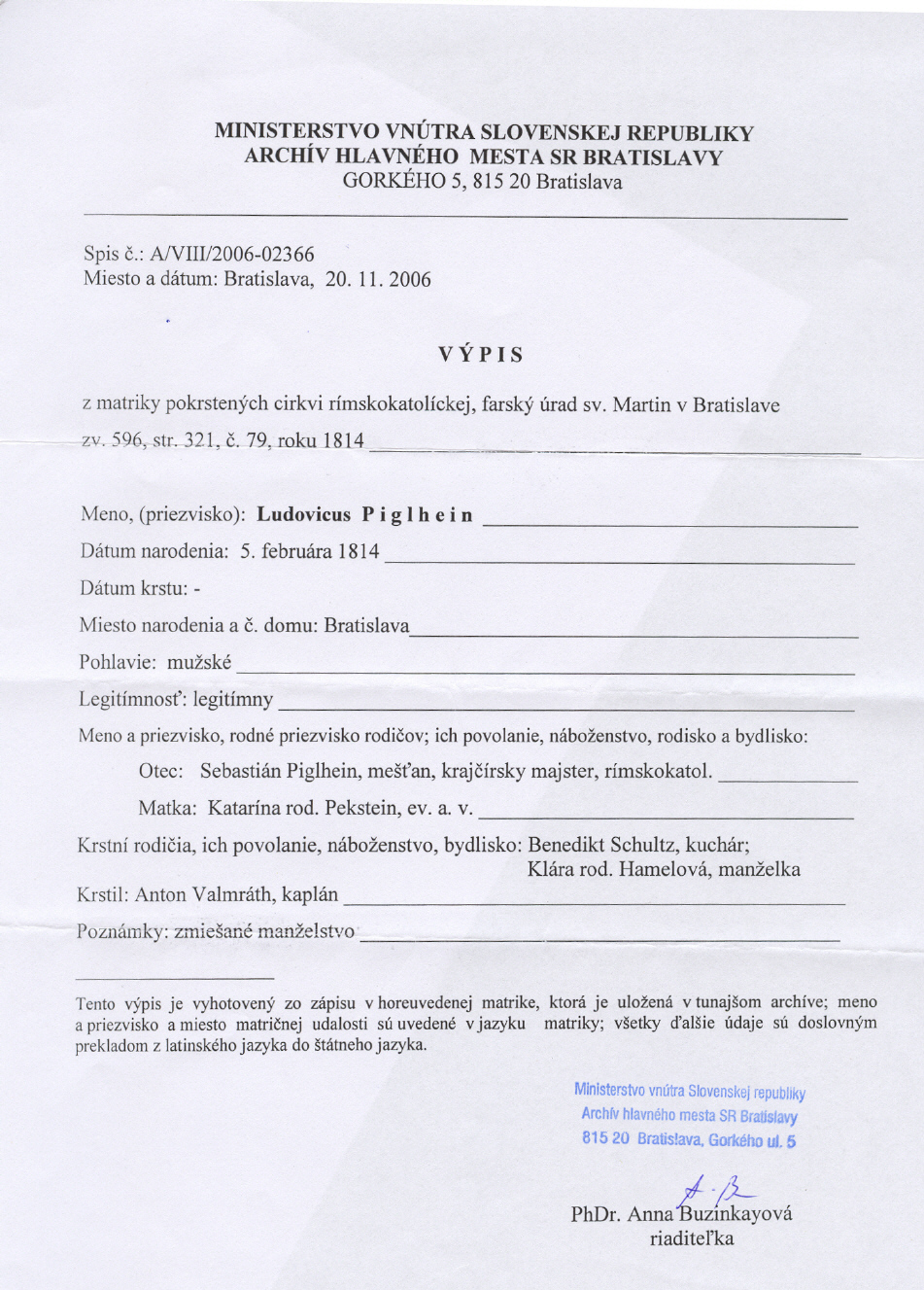

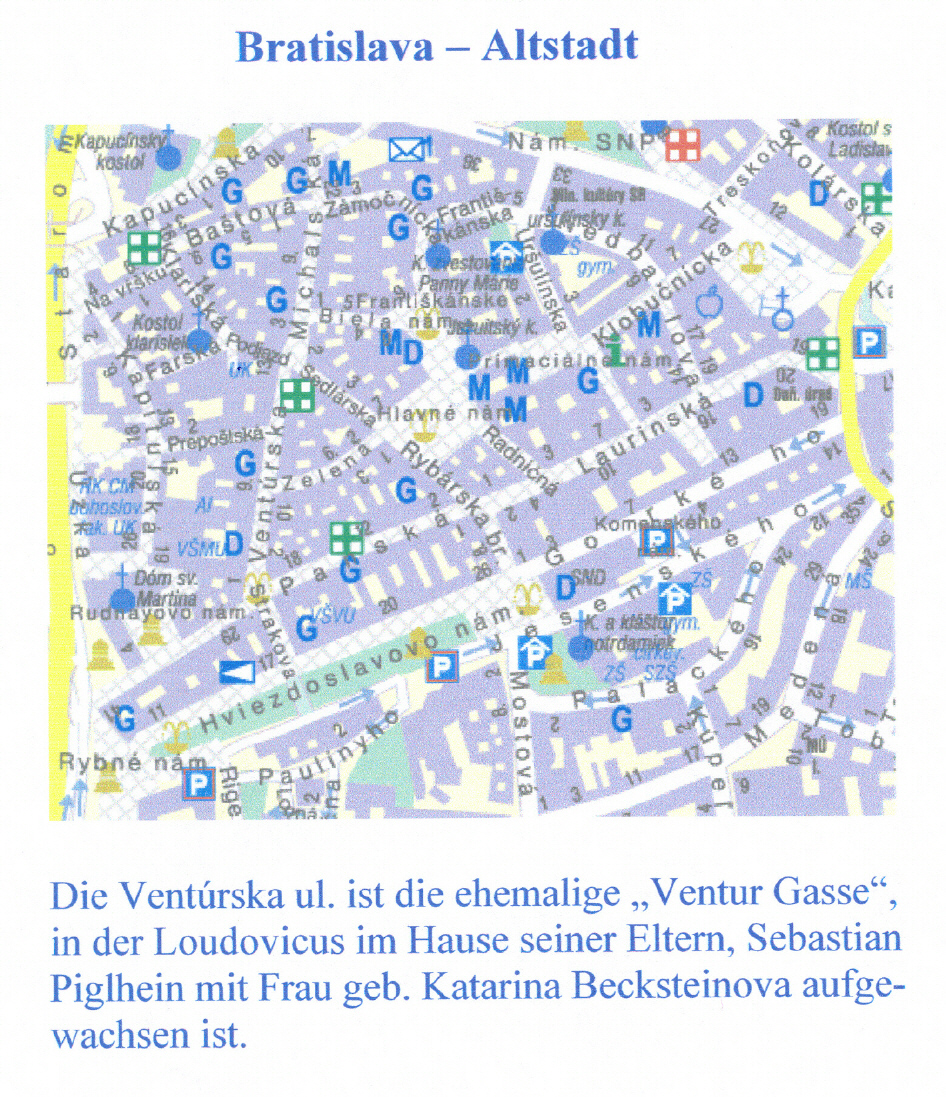

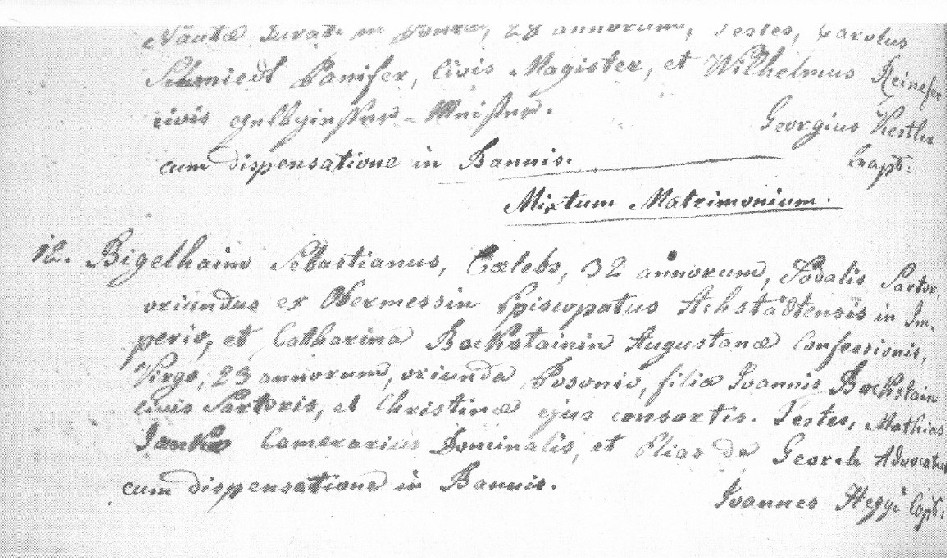

Am linken Bildrand ist die Kirche "Dom sv. Martina" eingetragen, in der Loudovicus Piglhein getauft wurde.

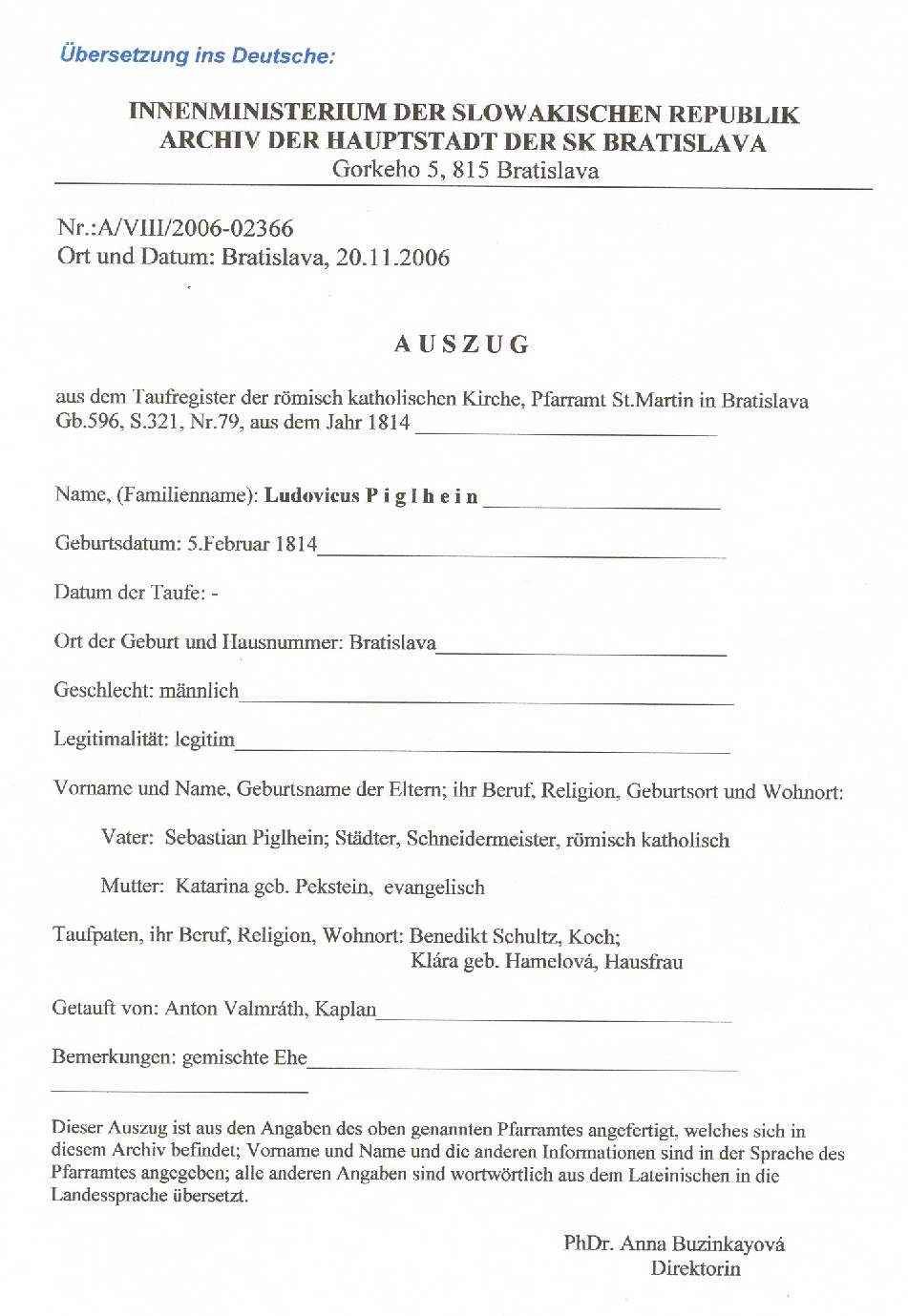

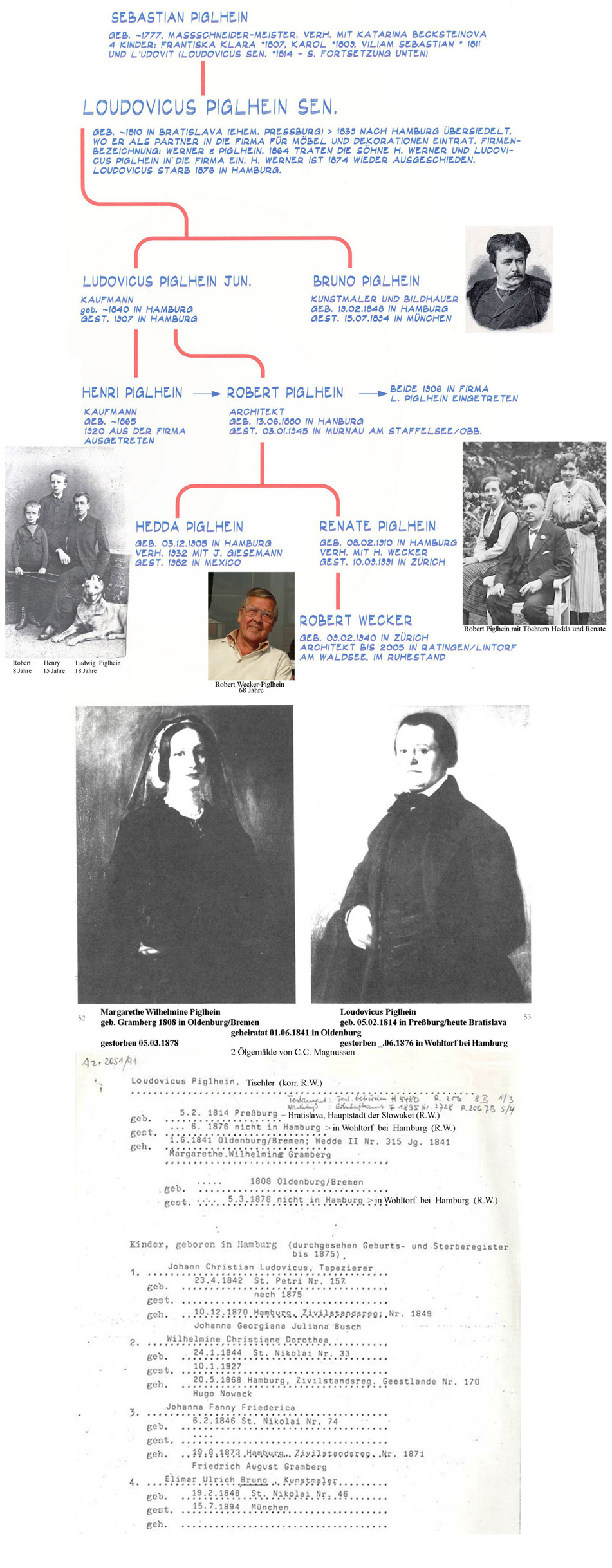

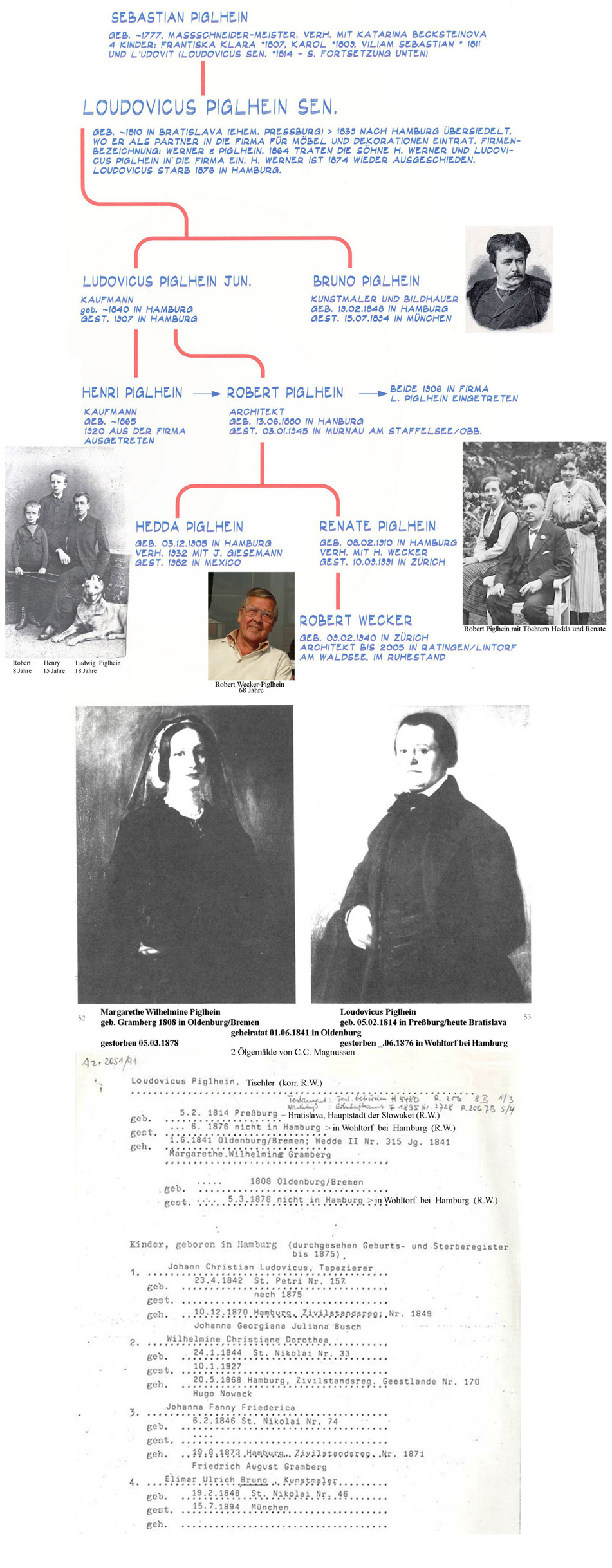

Im Jahre 1825 gründete C. F. Werner in Hamburg eine Möbel- und Dekorationsfirma, in welche Ludovicus Piglhein, in Pressburg /Ungarn (heute Slowakei) gebürtig, 1839 eintrat. Von diesem Zeitpunkt an entwickelte sich die bisher in bescheidenem Ausmaß bestehende und in der Hauptsache mit Staatsaufträgen beschäftigte Firma in ungewöhnlicher Weise dank der genialen Fähigkeiten des neuen Teilhabers. In kurzer Zeitspanne wurde die Firma WERNER & PIGLHEIN die führende Deutschlands und lenkte durch ihre außergewöhnlichen Leistungen das Interesse auch des Auslandes auf sich.

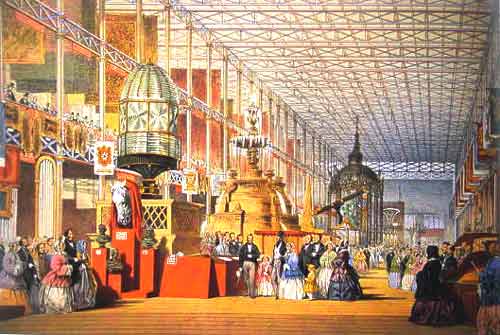

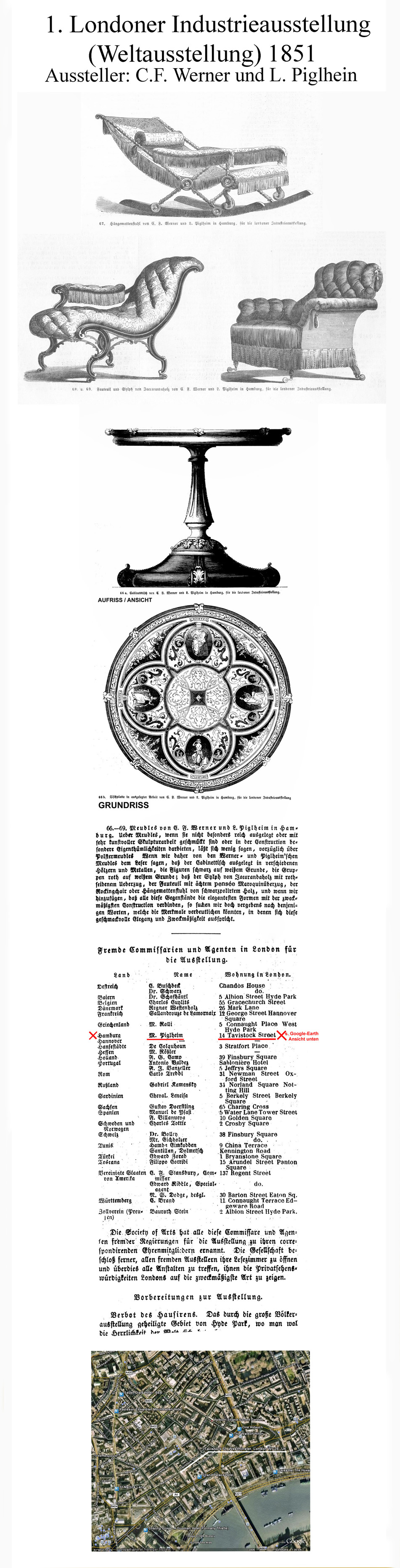

Während innerhalb Deutschlands von Piglhein neben seinem regen Betätigungsfeld im größeren Umkreis Hamburgs große Aufgaben gelöst wurden, wie die Ausstattungen der Oldenburger und Schweriner Residenz, des früheren Kronprinzlichen Palais in Dresden, der königlichen Schlösser in Dänemark und anderer mehr, liefen auch die ehrenvollsten Aufträge vom Ausland ein. Eine stattliche Reihe von Schlössern und Edelsitzen in England, Schottland, Skandinavien usw. unter anderem auch das Vizekönigliche Palais zu Kairo in Ägypten verdanken ihre innere Schönheit dem schöpferischen Geist Piglheins, welcher insbesondere auf den Weltausstellungen in Paris und London 1855 bzw. 1851 die Auszeichnung hatte, als Schiedsrichter (Juror) zu wirken.

Im Jahre 1864 traten die Söhne der bisherigen Teilhaber:

LUDOVICUS PIGLHEIN jr.* und H. WERNER

als Teilhaber in die Firma ein, doch schied letzterer bereits im Jahre 1874 aus und Ludovicus Piglhein führte die Firma, nachdem sein Vater im Jahre 1876 gestorben war, unter der Firmenbezeichnung

L. PIGLHEIN

allein weiter. Da das Geschäftshaus an der Straße Neuer Wall zwischen Jungfernstieg und Stadthausbrücke sich bald als zu beengt erwies, wurde durch einen Um- und Neubau ein umfangreiches Werkstätten- und Ausstellungsgebäude in der 1a-Lage

Fuhlentwiete 46/48 (Gänsemarkt, Hamburg)

errichtet und 1876 bezogen.

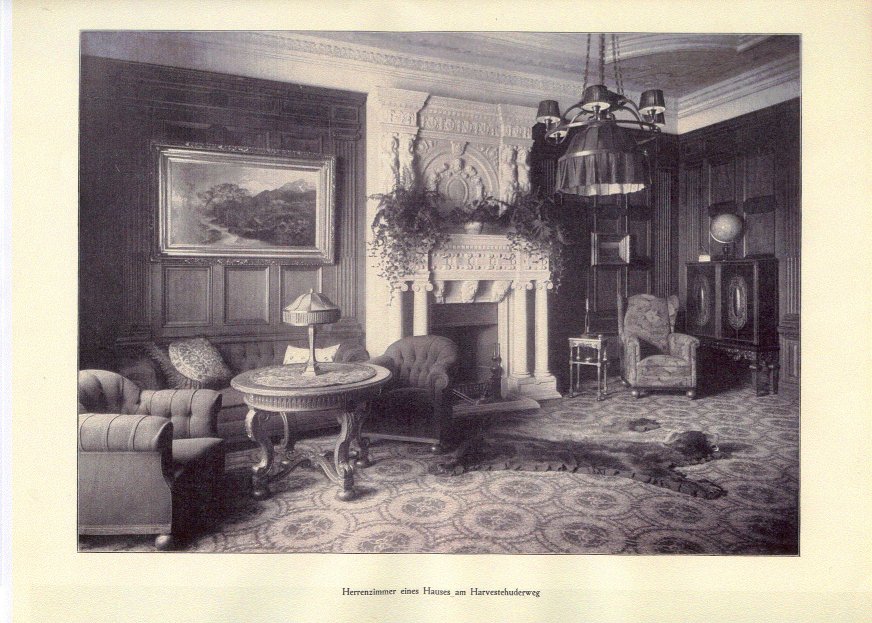

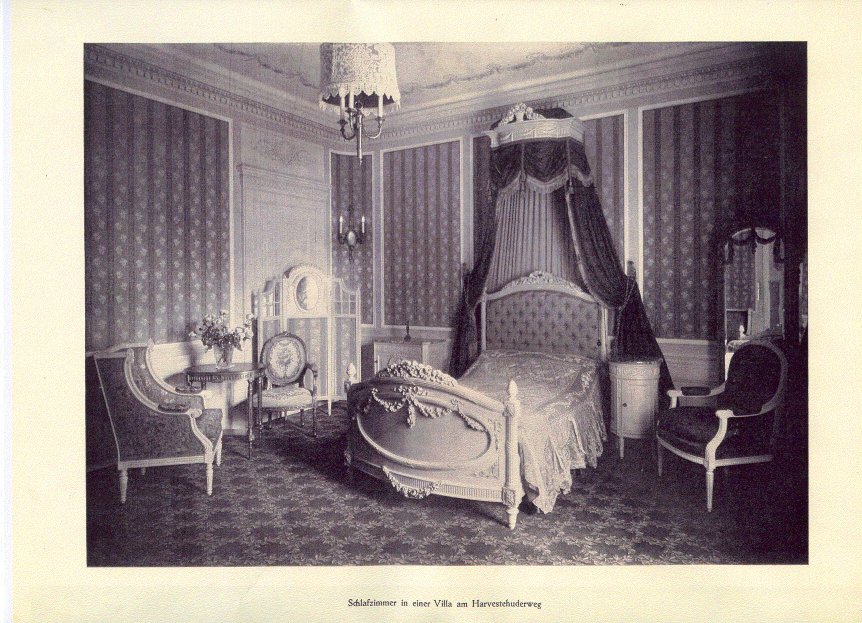

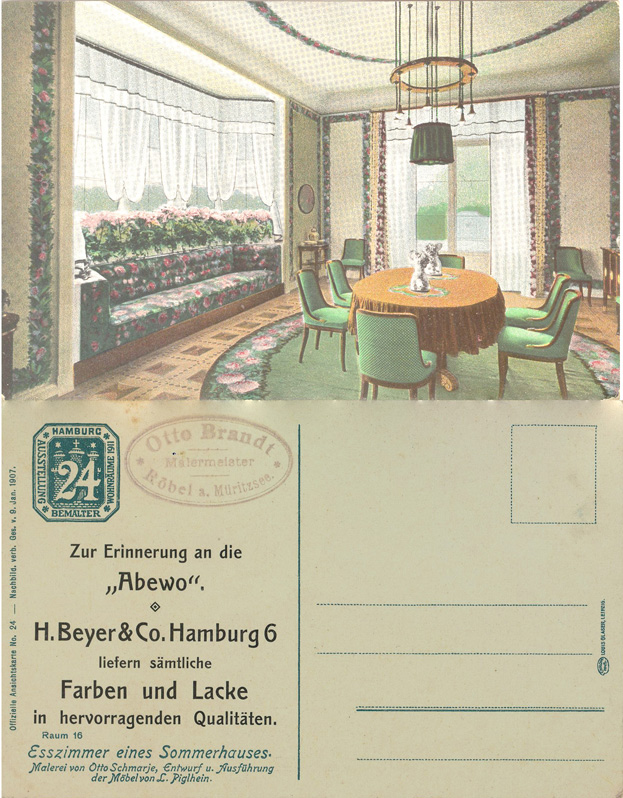

Während der Vater in seiner Geschmacksauffassung der Stilepoche Louis XV und XVI zuneigte und diese beiden Kulturperioden in origineller Weise verschmolz, ihnen insbesondere einen einzigartigen Farbenzauber verlieh, wandte sich das des Sohnes Art der Renaissance zu und entwickelte im Gegensatz zu seinem Vorgänger eine pastelltönige, resignierte Farbengebung, die wiederum in Deutschland im ureigenen Sinn tonangebend wurde. In diese Epoche fällt u.a. die provisorische Ausstattung des Hamburger Rathauses für die Festlichkeiten zur Eröffnung des Nord-Ostseekanals, und späterhin die endgültige Einrichtung der Senatsabteilung dieses Staatsgebäudes.

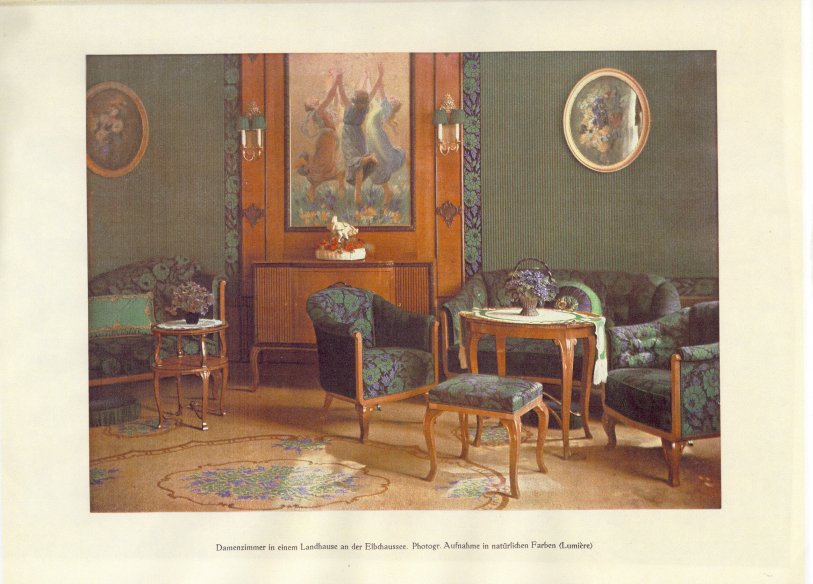

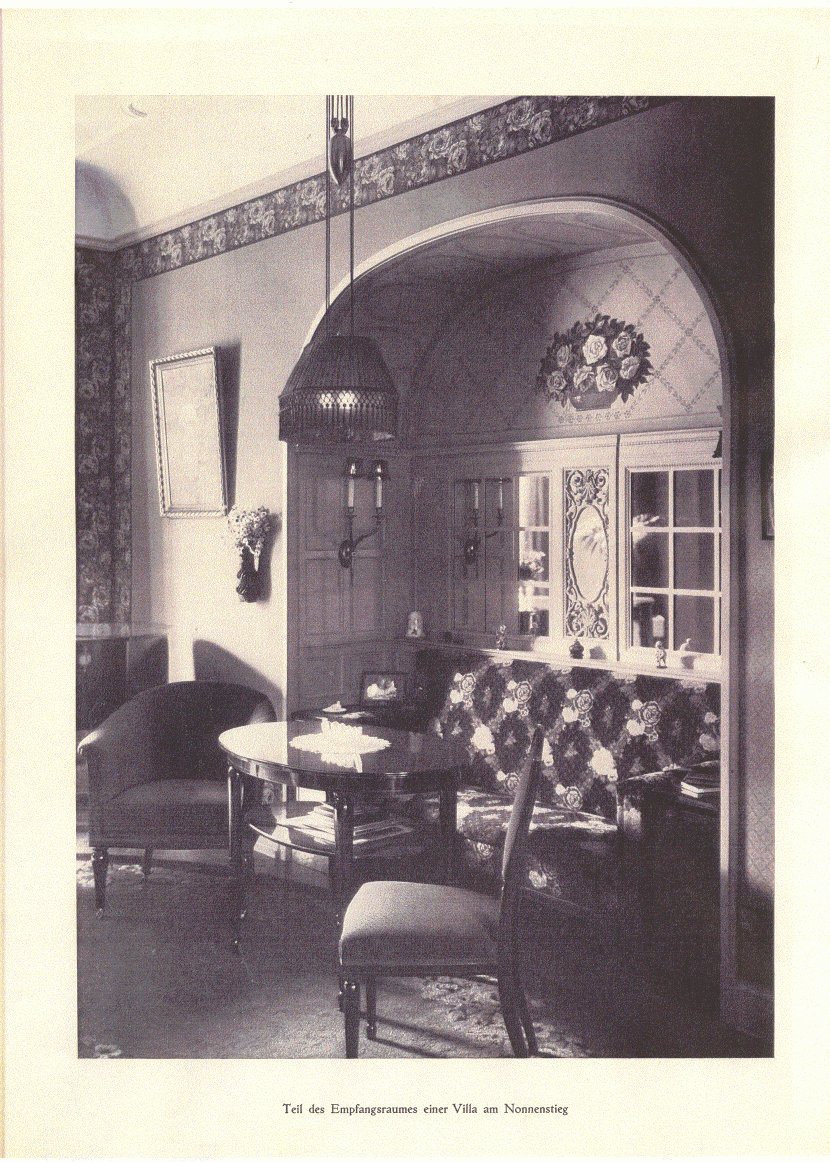

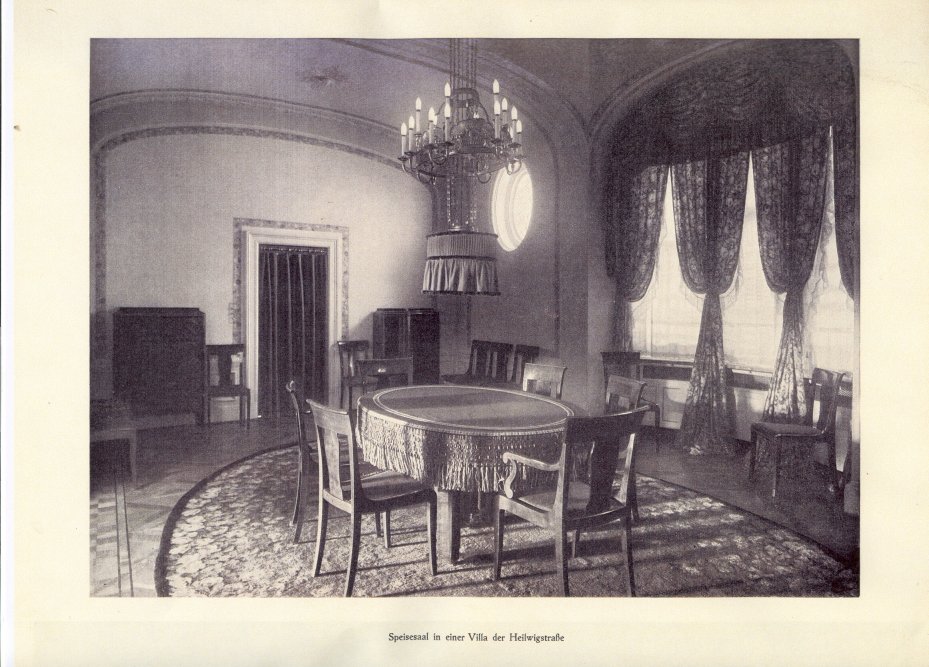

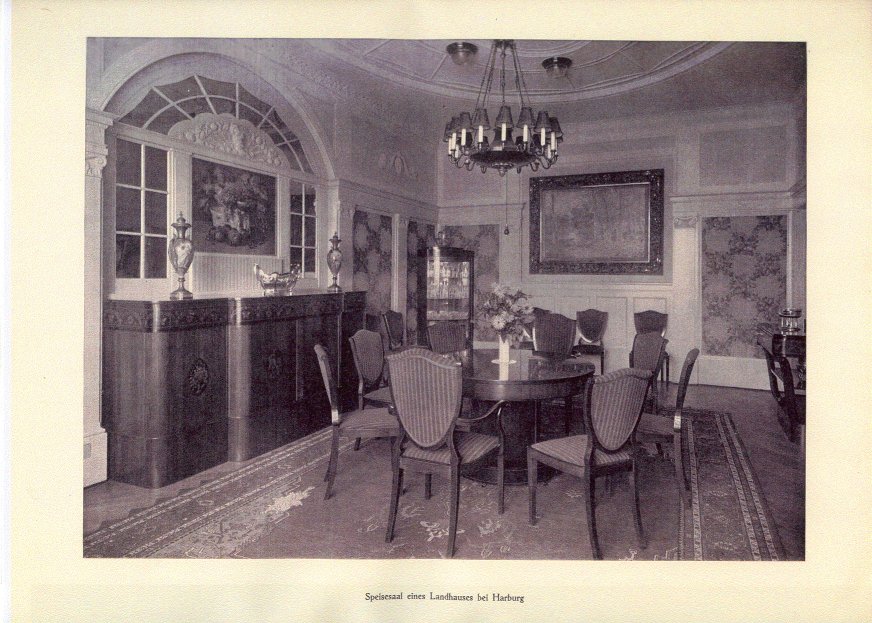

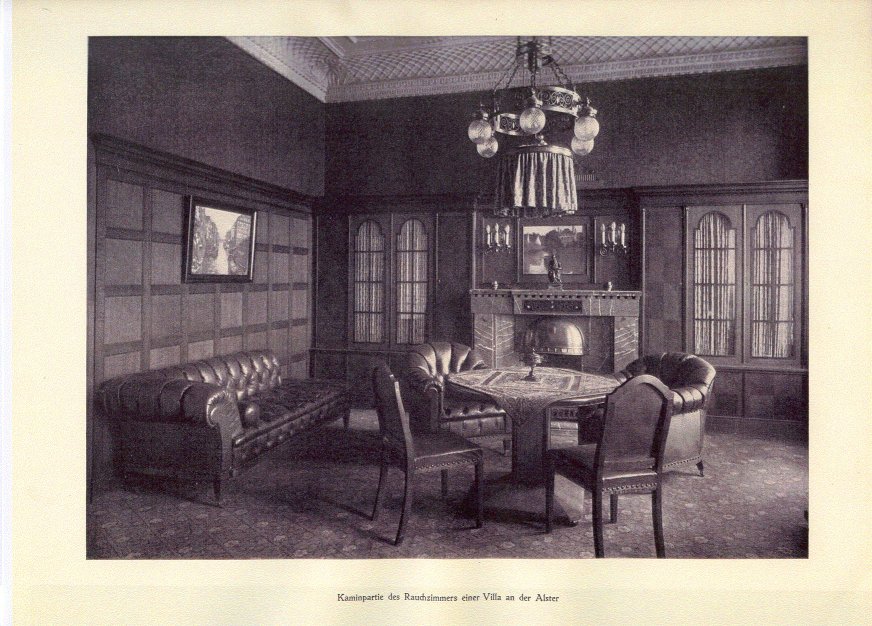

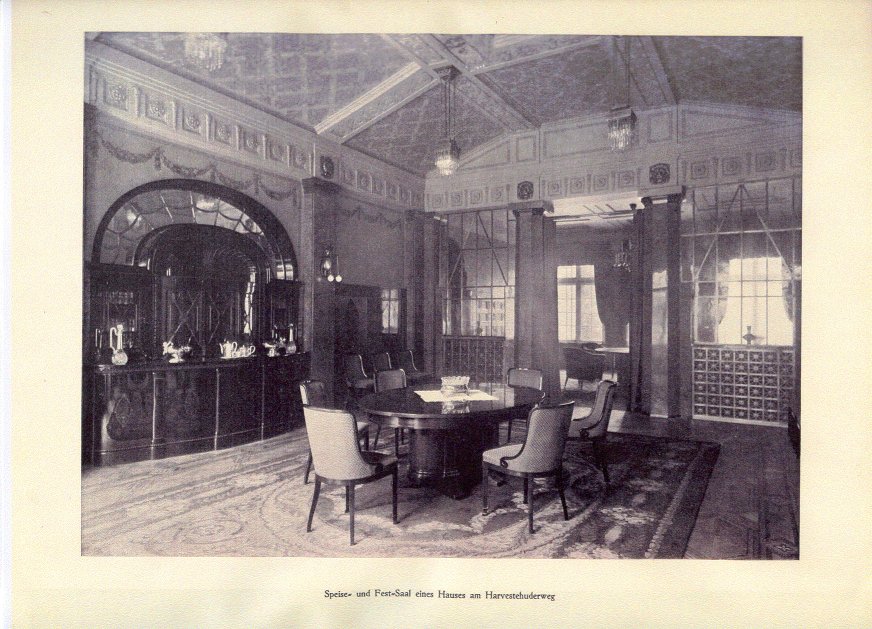

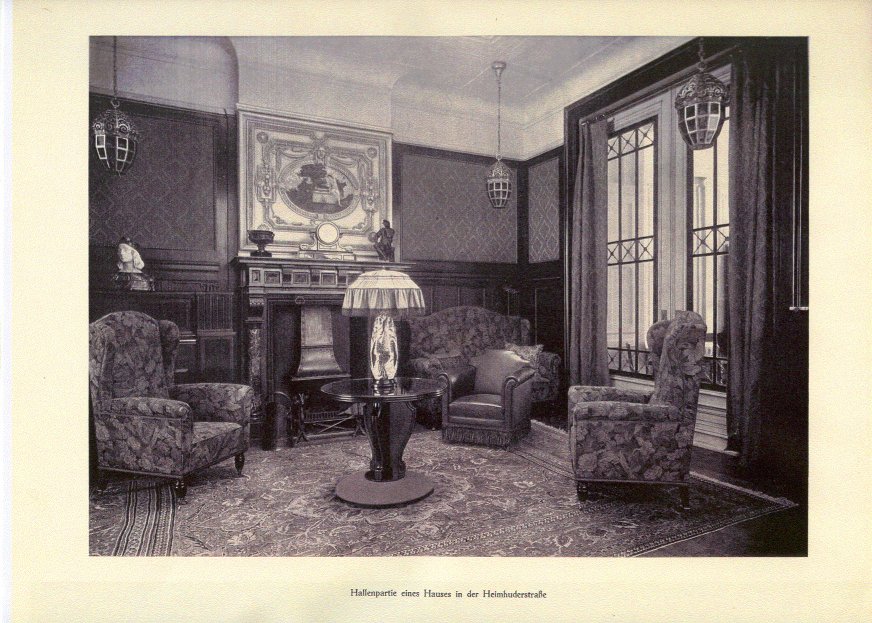

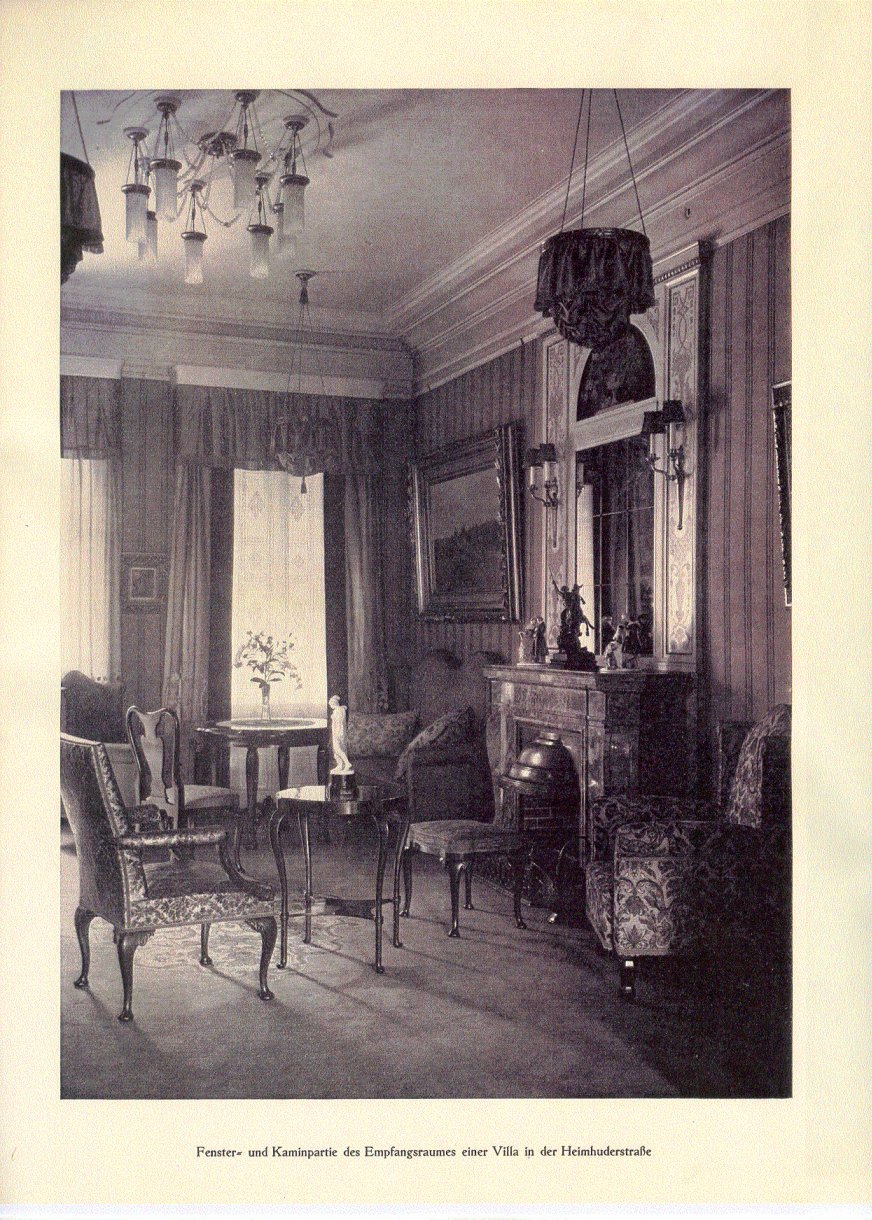

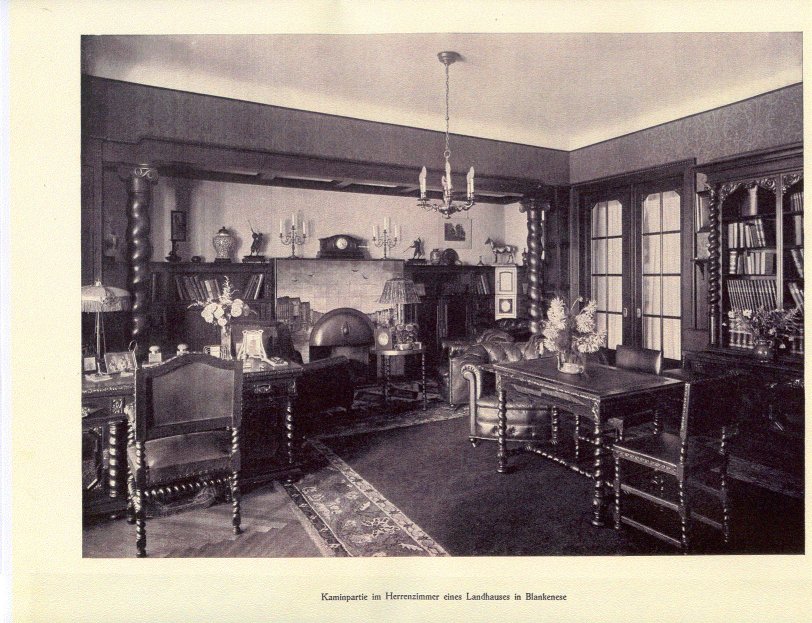

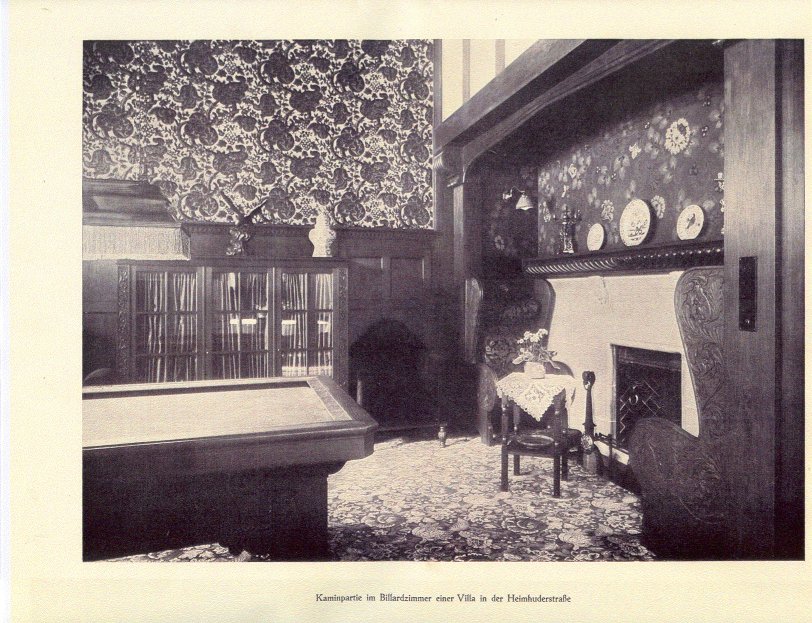

Im Jahre 1906 traten LUDOVICUS PIGLHEIN’s Söhne HENRY und ROBERT PIGLHEIN, in die Firma ein. Es war ihnen nur kurze Zeit vergönnt, gemeinschaftlich mit ihrem Vater zu wirken, welcher 1907 verstarb. Während sich Henry Piglhein ausschließlich der kaufmännischen Leitung widmete, blieb es Robert Piglhein, welcher nach praktischer Vorbildung Kunstgeschichte und Architektur auf der Karlsruher Technischen Hochschule studierte und in Berliner Büros namhafter Architekten praktiziert hatte, vorbehalten, der Firma einen neuen außerordentlichen Aufschwung zu geben. - Aufträge, wie die Neuausstattung des abgebrannten Teils des Schweriner Schlosses, wurden durch die innerpolitische Umwälzung 1918 zunichte gemacht. - Zusammen mit seinem aus dem Bildhauerberuf hervorgegangenen Mitarbeiter Hans Behnke wurden viele Ausstattungen reicher Bürgerhäuser und Landsitze geschaffen, und diese trugen dazu bei, den Ruf des Unternehmens immer mehr zu erweitern.

Im Jahre 1920 trennten sich die Brüder. Henry Piglhein wandte sich einem anderen Beruf zu, während Robert Piglhein sich mit seinem langjährigen Mitarbeiter Hans Behnke vereinigte, um in pietätvoller Pflege des alten Geistes einen trotz der Ungunst der Zeiten ungeahnten Aufschwung zu erleben.

verfasst von Frau Mali Piglhein (Frau von Robert Piglhein), Abschrift von Robert Wecker,

Ratingen, 29.11.2000

*Ludovicus Piglhein jr. war Bruder von Bruno Piglhein, dem Kunstmaler (1848-1894) (Anm. R.W.)

Originalbericht von Mali Piglhein

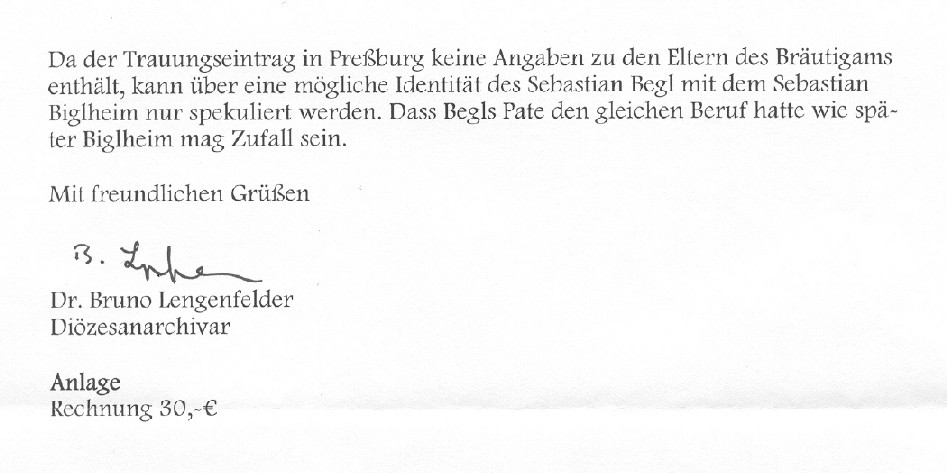

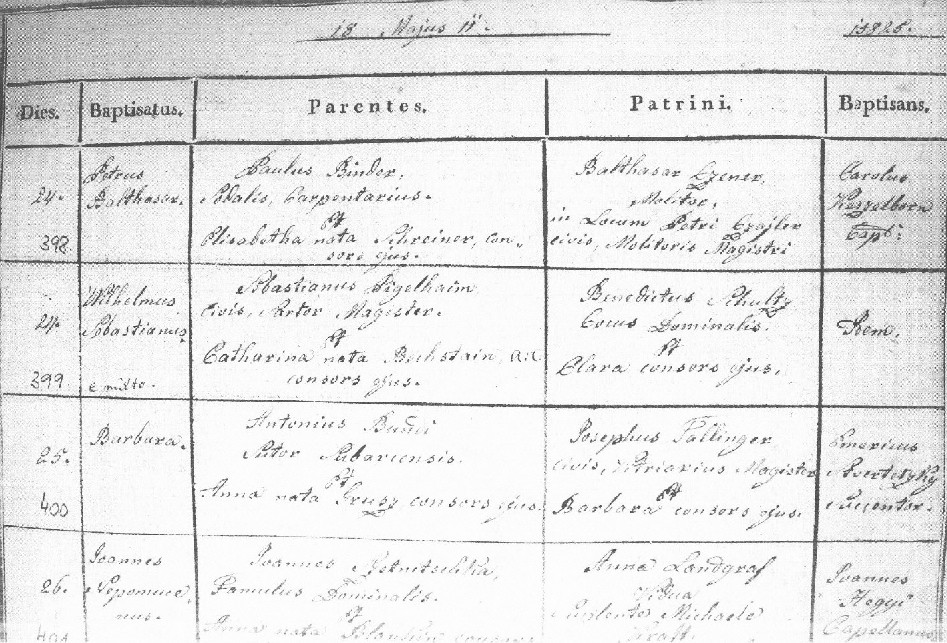

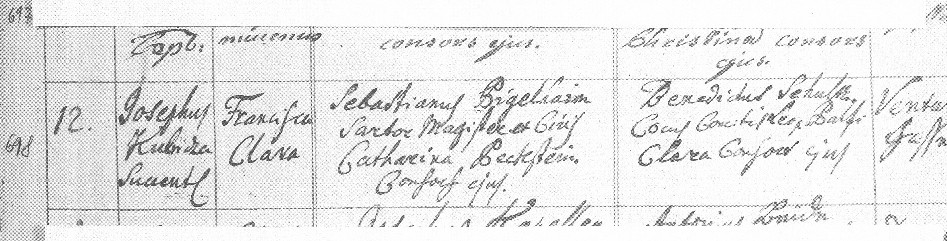

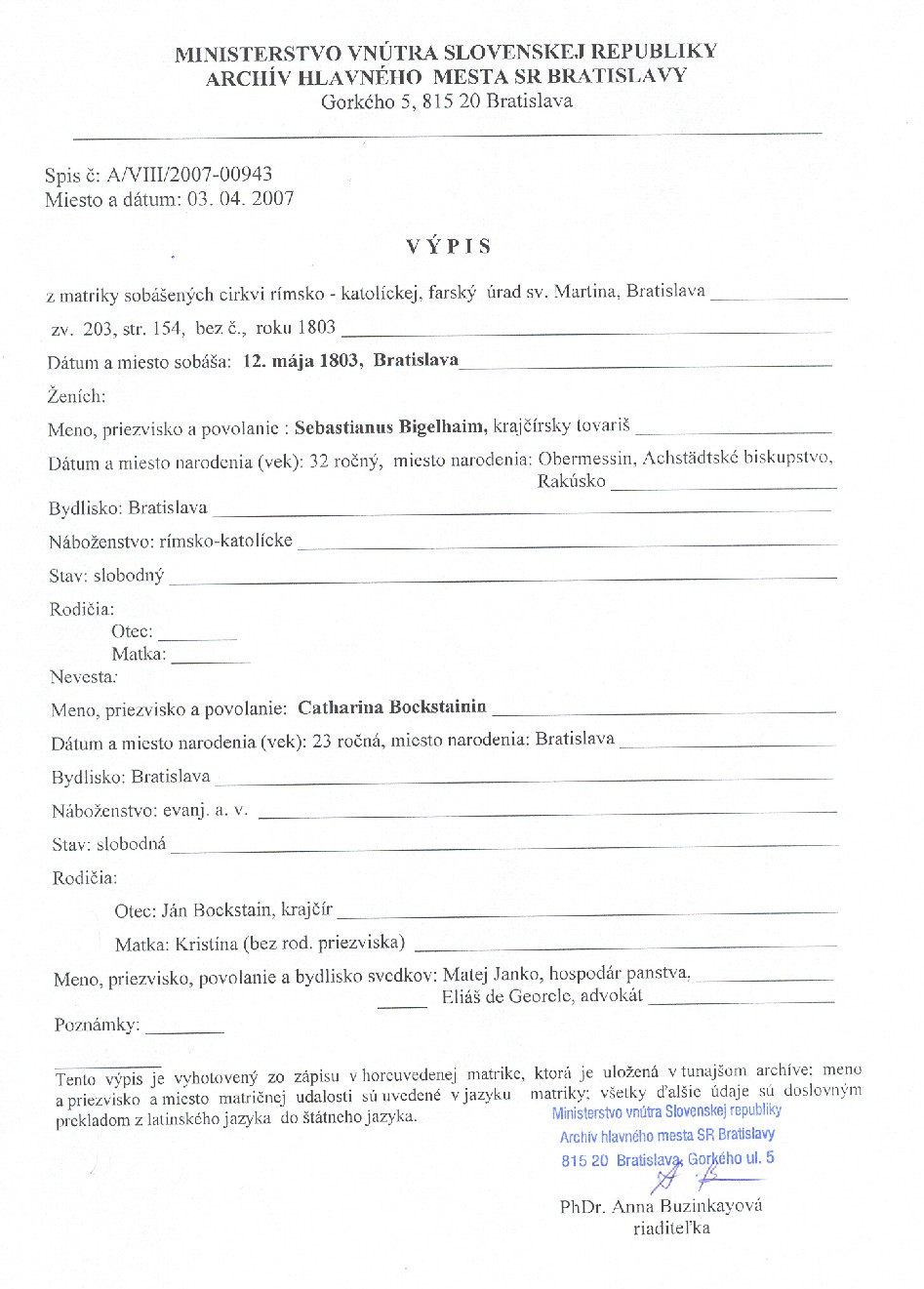

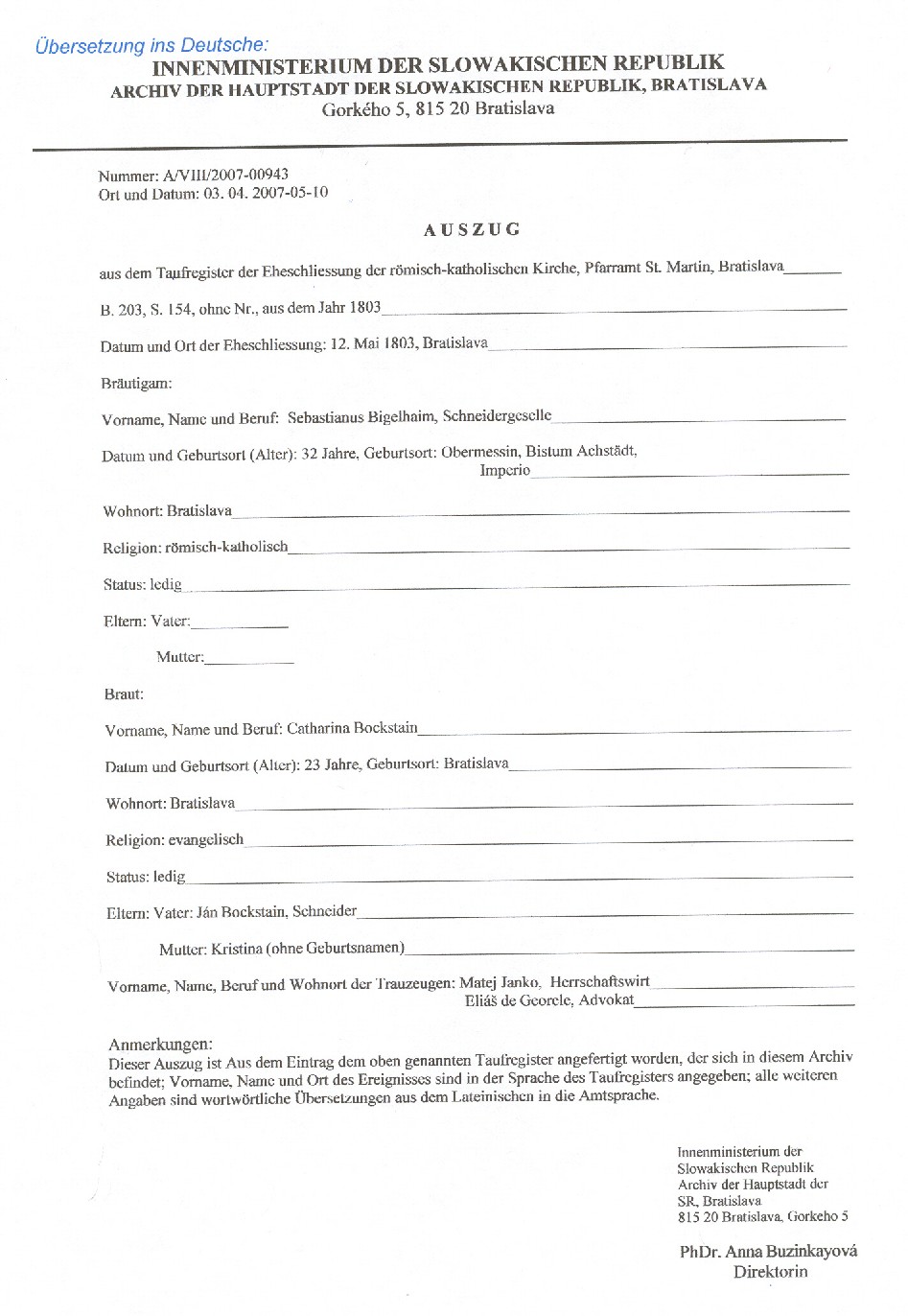

| In der o.a. Ortsangabe "Obermessin Episcopatus Achstädtensis in Imperio" bezieht sich laut Aussage von Diözesenarchivar Dr. Bruno Langenfelder das Wort "Imperio"auf das Heilige Römische Reich. Frau Dr. Buzinkayova in Bratislava übersetzte es irrtümlicherweise als "Österreich" der KuK-Monarchie. |